– ein bauhistorisches 3D-Experiment –

von Tilmann Marstaller, M.A.

Beitragsbild: Höfstetten (Freilandmuseum Bad Windsheim), Bauernhaus von 1367 d: Ansicht des Gebäudes (Foto: T.Marstaller). Die Konstruktionsprinzipien standen Pate für die geplante Scheune von Campus Galli.

Dieser Beitrag erscheint in der aktuellen Ausgabe der „Chronik“ mit zahlreichen weiteren, spannenden und informativen Artikel.

Bibliografische Angaben:

»Karolingische Klosterstadt Meßkirch – Chronik 2017. Dokumentation einer Zeitreise auf dem Campus Galli«

Freundeskreis Karolingische Klosterstadt Meßkirch – Campus Galli e.V.

96 Seiten, Broschur, 21 x 21 cm, 9,90 €

ISBN 978-3-8392-2081-8

Gmeiner-Verlag

Wie „gefährlich“ sind Rekonstruktionen?

Rekonstruktionen architektonischer Siedlungsstrukturen sind aus wissenschaftlicher Sicht ein risikoreiches Unterfangen: hier wird vor allem für die Augen sogenannter Laien etwas präsentiert, das fast immer spekulativ ist. Zugleich wird aber ein Geschichtsbild entworfen, das sich mehr einprägt, als ein Geschichtsbuch: nachgebaute Geschichte ist im wahrsten Sinne des Wortes begreifbare Realität. Die meisten dieser fiktiven Rekonstruktionen basieren auf Grabungs- oder Baubefunden, welche nur die erhaltenen, direkten oder indirekten Spuren einer Baustruktur wiedergeben. Nur in seltenen Fällen – wie hier beim Klosterplan aus St. Gallen – existieren Plangrundlagen. Doch sind auch und gerade bei ihnen die Anteile an detailgetreuen, maßhaltigen Inhalten von Abstrahierungen kaum oder gar nicht zu unterscheiden. Wie in den meisten bauarchäologischen Fällen kennen wir nur ansatzweise die Materialien, aus denen die Bauten bestanden oder bestehen sollten – von der angewandten Bautechnik und den ausgeführten Baudimensionen wie Grundfläche, Bauhöhe oder Dachneigung ganz zu schweigen. Während bei archäologischen Befunden normalerweise keine Anhaltspunkte zur Erdgeschoss(!)-Nutzung des erfassten Gebäudes existieren, ist bei dem hier näher beleuchteten Beispiel der großen Scheune des St. Galler Klosterplanes immerhin die Funktion bekannt und durch den gezeichneten Grundriss sogar eine Nutzungsstruktur vorgegeben. Damit besitzen wir zumindest in dieser Hinsicht eine gewisse Vergleichsmöglichkeit mit rezenten, bis ins Spätmittelalter zurückreichenden Bauten, welche die Bauforschung in den vergangenen Jahrzehnten ausfindig gemacht hat. Letztere zeigen teilweise Lösungsmöglichkeiten, die sich durchgesetzt haben und durch ihre Architektur auch Grundgedanken, die hinter diesen Lösungen bestehen. Ein Blick auf die Entwicklung der ländlichen Bauten vom Mittelalter hin zur Neuzeit gibt tatsächlich Grundzüge zu erkennen, die durch die Zeiten hindurch kontinuierlich beibehalten wurden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, diese Grundelemente auch rückschreibend zu bewerten.

Um sich dem Fragenkomplex der Rekonstruktion zu nähern, ist es unabdingbar, zunächst die Aufgaben der jeweils zu rekonstruierenden Bauten zu beleuchten. Denn sie liefern Vorgaben, die es baulich umzusetzen gilt: die Funktionalität des Gebäudes wirkt sich grundlegend auf die statischen Anforderungen dessen tragender Teile aus, wie etwa die Fläche des vor Witterungseinflüssen geschützten Nutzraumes oder die Masse der eingebrachten Decken- und Dachlasten. Die Haltbarkeit einer Konstruktion spielt ebenfalls eine bedeutsame Rolle, ebenso die Baugeschwindigkeit. Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Frage nach den zur Verfügung stehenden Ressourcen, die alle oben genannten Aspekte beeinflusst: woher bekomme ich welches Baumaterial und wie schaffe ich es an die Baustelle und (ganz schwäbisch gedacht): was kostet das alles!

Das Ziel des Rekonstruktionsentwurfs sollte also eine 3D-Diskussion sein, die am Beispiel eines großen landwirtschaftlichen Gebäudes des Klosterplans auf Grundlage des aktuellen Stands der bauhistorischen und archäologischen Forschung die Möglichkeiten seiner baulichen Umsetzbarkeit anschaulich und auch fachkritisch darstellt.

Was ist eine Scheune ?

Da es sich bei dem zum Aufbau vorgesehenen Gebäude um eine Scheune handelt, stellt sich die Frage, worum es sich bei diesem Gebäudetyp überhaupt dreht. Tatsächlich sind viele Scheunen multifunktional. So dienten sie zur Bergung des auf den Feldern geschnittenen und zu „Garben“ gebündelten Getreides, die anschließend auf der Tenne gedroschen wurden. Letzteres ist im Klosterplangrundriss ausdrücklich benannt. Während das ausgedroschene Korn offenbar in eigens dafür erstellte „maussichere“ Kornspeicher wanderte, bildete die Scheune den Lagerraum für das übrig gebliebene Stroh. Hinzu kommt ein zweites, nicht minder wichtiges Lagergut, das Heu, das als Winterfutter für das Vieh benötigt wurde. Bei den erhaltenen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Scheunen finden sich immer wieder auch seitlich der Tenne eingerichtete Viehställe, was hinsichtlich der in der Scheune eingelagerten Güter eine durchaus praktische Sache war. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Ställe nur im Winter genutzt wurden. Im St. Galler Klosterplan sind Ställe und Speicher jedoch baulich getrennt untergebracht, so dass diese Nutzung der Scheune bei der Rekonstruktion für das Campus Galli von vorneherein ausscheidet.

So findet sich bei Scheunen in aller Regel eine funktionale Dreiteilung. Als Erschließungszone und zugleich als Dreschboden diente die „Tenne“. Von hier aus wurde auch der „Barn“, d.h. der jeweils seitlich der Tenne gelegene Lagerbereich beschickt. Bei nahezu allen mittelalterlichen und neuzeitlichen Scheunen besteht über der hohen Tenne eine Decke. Auf den darauf befindlichen Boden gelangte man über eine hohe Leiter, die senkrecht nach oben durch das sogenannte „Garbenloch“ führte. Durch das „Garbenloch“ wurde mit Hilfe einer Aufzugsvorrichtung („Lotter“) das Lagergut nach oben gehievt, sodass der Boden über der Tenne zur Verteilung des Lagergutes wie Stroh oder Heu in die seitlichen Lagerräume genutzt wurde. Zudem bot er Platz als geringflächiger Lagerboden z.B. für die noch nicht ausgedroschenen Garben, worin sich die Bezeichnung der Scheune als „Kornspeicher“ erklärt. Bei fast allen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Scheunen blieben die Barnbereiche ohne Decke, damit die Lagergüter ungehindert bis unter das Dach aufgeschichtet werden konnten. So erweist sich die Scheune formal betrachtet als großes Behältnis, dessen Tragwerk primär die Last des Dachwerks und nur geringe Deckenlasten zu tragen hatte.

Scheunen gehörten im Gefüge eines landwirtschaftlichen Betriebes zu den entscheidenden Bestandteilen, da sie als Speicher für das Viehfutter und temporär sogar direkt zur Sicherung der Grundnahrungsmittel beitrugen. Dementsprechend ist bei Neugründungen sowohl von mehrteiligen Bauernhöfen wie auch von Klosteranlagen davon auszugehen, dass Scheunen zu den ersten Bauten gehörten, die neu erstellt wurden. Dementsprechend wurden nach Kriegsereignissen wie etwa dem 30jährigen Krieg die Scheunen vollständig zerstörter oder verfallener Gehöfte einige Jahre oder gar Jahrzehnte vor den Wohnbauten wieder aufgebaut. Aus diesem Grund sind Scheunen zumeist in der schnell zu fertigenden Holzbauweise errichtet. Ausnahmen bilden lediglich die in Massivbauweise errichteten Scheunen der Herrschaft, wie auch der gut organisierten und finanziell reich ausgestatteten Klöster, allen voran der Zisterzienser.

Im Falle des Campus Galli wurde zur Rekonstruktion der Scheune deshalb ein Holzgerüstbau vorgeschlagen, welcher die oben genannten Aspekte anschaulicher darstellt, als dies ein Massivbau vermag.

Zum Fragenkomplex Baugründung, Traggerüst und Dachtragwerk

Im Falle von karolingerzeitlichen Holzbauten können wir derzeit leider nicht auf erhaltene Bausubstanz zurückgreifen, sondern ausschließlich auf archäologisch erfasste Strukturen. Allerdings geben die reichlich publizierten Grabungsbefunde in ihrer zumeist fragmentarischen Überlieferung nur einen Bruchteil der historischen Realität wieder.

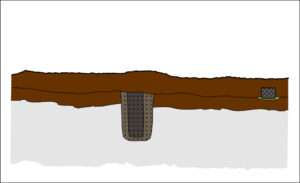

Besonders deutlich wird dies an den häufigsten erfassten archäologischen Bauspuren bis zum hohen Mittelalter, den sogenannten „Pfostenlöchern“. Dabei handelt es sich um die verfüllten Ausbruchgruben ehemals in den Boden eingegrabener vertikal oder schräg stehender Hölzer des Traggerüstes eines sogenannten „Pfostenbaus“, der gar keinen eigenen Bautyp darstellt, sondern schlicht einen Holzgerüstbau mit dieser speziellen Ausformung der Baugründung. Das Eingraben tragender Pfosten des Holzgerüstes hatte den Vorteil, dass man den Aufrichtvorgang damit vereinfachen konnte: bei der Aufstellung des Traggerüstes benötigen eingegrabene Pfosten nur eine kopfzonige Längsaussteifung. Dem steht allerdings das Problem der Vergänglichkeit der tragenden Hölzer in der Gründungsebene entgegen, da sich im Bereich der Übergangszone von Luft zu Erde bevorzugt die Feuchtigkeit liebenden Holzschädlinge wie Pilze, sowie Klein- und Kleinsttiere ansiedeln. Eine Verringerung dieses Problems boten effektive (d.h. über die Außenwände hinausreichende) oder auch konstruktive (d.h. über das Traggerüst hinausreichende) Dachüberstände, welche erlaubten, die Pfosten tief ins trockene Gebäudeinnere zu setzen . Im Falle der konstruktiven Dachüberstände stoßen wir an Grenzen, was deren archäologische Überlieferung angelangt. So sind in den Grabungsbefunden meist nur die stark eingetieften und damit den Humusbereich durchschlagenden Strukturen erfasst, wie eben Pfostengruben, andere Gruben oder Gräben bzw. Gräbchen. Bauelemente, die ebenerdig, also auf der Humusoberfläche auflagen, werden normalerweise nicht dokumentiert, da sie entweder schon kurz nach Ende der Bestandszeit der Bauten oder durch das grabungsübliche, undokumentierte Abschieben der dunkel humosen Kulturschichten (in denen sich Verfärbungen generell nur schwer zu erkennen geben) spurlos verschwunden sind (Abb.1 und 2). In aller Regel werden die dokumentierten Pfostenstrukturen von Seiten der Archäologen dann als Gebäudegrenzen wahrgenommen und bei Rekonstruktionen auch so interpretiert. Bauhistorische Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte haben dagegen gezeigt, dass weite, konstruktive Dachüberstände eher die Regel als die Ausnahme waren. Das beispielsweise mit Pfostengründung erstellte Traggerüst eines Gebäudes besaß damit einen völlig anderen Charakter als die eigentlichen Außenwände, die nur geringe Tragwirkung erzielen mussten. Begreift man die erfassten Pfostenstellungen als Tragwerk eines solchen Gebäudes, kann dessen Grundfläche erheblich größer gewesen sein. So wie im Falle des derzeit ältesten bekannten (1367 d), in Holzgerüstweise errichteten Bauernhauses in Süddeutschland, das im oberfränkischen Höfstetten entdeckt und im Freilandmuseum Bad Windsheim rekonstruierend wiederaufgebaut wurde (Abb. 3-5). Der allseitige, konstruktive Dachüberstand über dem zweireihigen „Innengerüst“ des Hauses war so groß, dass sämtliche Nutzräume, wie Stube, Küche, Kammern und auch Ställe außerhalb der von den Ständern des Traggerüstes umgebenen Innenfläche des Hauses untergebracht wurden. Bezeichnenderweise wurden die ursprünglichen, offenkundig nur gering tragenden Außenwände im Laufe der Jahrhunderte sukzessive ersetzt, während das Traggerüst und weite Teile des Dachwerks des Höfstettener Hauses die Zeiten kaum verändert überstanden hat. Von großer Bedeutung für die vor und- frühgeschichtlichen Bauten ist auch der Umstand, dass die Ständer des Traggerüstes keinen eigentlichen Schwellverband besitzen sondern auf Steinsockeln aufstanden und nur kopfzonig ausgesteift sind. Damit ist formal eine große Nähe zu den Holzgerüstbauten mit Pfostengründung gegeben.

Ganz ähnliche Verhältnisse ergeben sich in Hinblick auf die in Südwestdeutschland verbreitete, sowohl bei Wohnhäusern wie auch bei Scheunen nachweisbare Bauform der Hochfirstgerüste. Die ältesten erhaltenen Beispiele reichen zurück bis ins ausgehende 13. Jahrhundert (Esslingen, Ehnisgasse 18 von 1298 d). Bei manchen Hochfirstgerüsten sind es nur zwei tragende Firstständer, welche durch das weit überstehende Firsträhm und die an die Firstständer geblatteten Dachbalken und Kehlriegel die über das Traggerüst hinausgeführten konstruktiven Dachüberstände ausbilden. Auch diese Konstruktionsform kennen wir aus dem archäologischen Kontext, doch nur in ganz seltenen Fällen ist die Form der Außenwände bekannt, wie etwa im Falle der beiden karolingischen Hausbauten, die am Münsterplatz in Zürich erfasst wurden (Abb. 6). Hier bestand das Traggerüst des Hauses aus zwei kräftigen Pfosten, die sicher Teil eines Hochfirstgerüstes bildeten. Die Außenwände gründeten dagegen auf Schwellen, die auf Unterlagsteinen verlegt waren.

Der große Abstand der äußeren Wände an den Schmalseiten der Bauten zu den Firstpfosten wurde zurecht als Hinweis auf eine Abwalmung des Dachwerks mit Vollwalmen interpretiert.

Was war zimmermannstechnisch zur Zeit des Klosterplans möglich?

Die Frage lässt sich trotz dünner Quellendichte beantworten: praktisch alles, was im späten Mittelalter und der Neuzeit auch möglich war. Archäologische Funde von Bauhölzern aus dem 9. Jh. wie beispielsweise in Winterbach im Remstal machen anhand der vorgefundenen Details deutlich, dass im Grunde mit sämtlichen Holzverbindungen zu rechnen ist: Verzapfung, Verblattung und Verkämmung. Ebenso kann von der Anlage von Stockwerken ausgegangen werden, wenngleich bei den ältesten erhaltenen Holzgerüstbauten die geschoßweise Unterteilung hoher Stockwerke gegenüber einer Stapelung ein- oder mehrgeschossiger Stockwerke bevorzugt wurde.

Geht man von zimmermannstechnischen Überlegungen aus, so ist auch im Frühmittelalter von „Bünden“ auszugehen. Dabei handelt es sich terminologisch um die auf dem Boden liegend angefertigten Konstruktionsachsen eines Holzgerüstbaus, die – teilweise sich überschneidend – als Quer- und Längsbünde miteinander zu einem dreidimensionalen „Gerüst“ kombiniert werden konnten. Die Kombinationsform der Bünde war aus aufrichttechnischen Gründen insbesondere bei Holzbauten mit Schwellgründung erforderlich, da sie zur Abstützung quer dazu verlaufende Bünde benötigten. Bei Bünden mit eingegrabenen Pfosten waren sie dagegen nicht zwingend notwendig, weshalb bei einigen der ergrabenen Pfostenbauten auch keine sichtbaren Querbezüge der Längsbünde vorhanden sind.

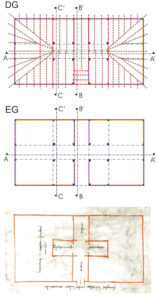

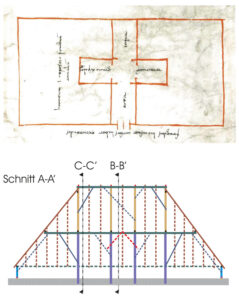

Konsequenzen für den Entwurf der Klosterplanscheune

Geht man (mit guten Gründe) davon aus, dass die Zeichner des St. Galler Klosterplans über derartige zimmermannstechnische Grundsätze Bescheid wussten, könnten die dargestellten roten Linien – übertragen auf die vorgeschlagene Rekonstruktion der Scheune als Holzgerüstbau – tatsächlich als „Bünde“ interpretiert werden, die in diesem Falle eindeutig Längs- und Querbezüge aufweisen (Abb. 7-10). Daraus ergibt sich die Möglichkeit der Rekonstruktion eines zweireihigen, also mit zwei Längs- und vier Querbünden konzipierten Innengerüstes, das eine konstruktive Unterteilung in eine Längs- und drei Querzonen ergibt. Das Innengerüst ist von Außenbünden umgeben, die einen bemerkenswert großen Abstand zu den inneren Quer und Längsbünden halten. Darin kann ein Hinweis auf die Gründungsform der Hölzer des Traggerüstes als eingegrabene Pfosten verborgen liegen, da der Abstand deren maximale Trockenlegung bedeuten würde. Während die beiden innersten Querbünde des Innengerüstes in voller Gebäudebreite, d.h. bis zu den äußeren Längsbünden durchlaufen, erinnert der große, konstruktive Abstand des Innengerüstes zu den Außenbünden an den Schmalseiten der Scheune und das Fehlen einer konstruktiven Verbindung frappierend an die Struktur der karolingischen Bauten am Zürcher Münsterplatz. Die einzelnen Grundrisse unterscheiden sich im Grunde nur darin, dass es sich in Zürich um ein einreihiges, im Falle der Klosterplanscheune um ein zweireihiges Innengerüst handelt. Hier wie dort ist die konstruktive Unabhängigkeit mit einem Vollwalm zu erklären, der wie bei den Traufseiten als großer konstruktiver Dachüberstand zu werten ist.

Auf Basis dieser Grundidee hat der Verfasser für den Entwurf den Versuch unternommen, auch den Grundrissplan proportional umzusetzen, obwohl die jüngere Forschung zum Klosterplan derartige Maßhaltigkeiten mehr und mehr in Frage gestellt hat. Dazu ist anzumerken, dass die angeführte Begründung, dass die Maßangaben in der Kirche mit den dargestellten Abmessungen übereinstimmt auch umgekehrt gesehen werden kann: die Maßangaben der Kirche sind nur deshalb angegeben, eben weil sie nicht maßstabsgerecht oder wenigstens mit richtigen Proportionen gezeichnet ist! Demnach könnten alle anderen Bauten ohne Maßangabe reale Proportionen beinhalten.

Einen Kunstgriff, der freilich ohne jeglichen Nachweis erfolgt ist, stellt der Versuch dar, die im Grundriss eingetragenen Strukturen als Ausgangspunkt für die vertikalen Proportionen zu übernehmen. Dazu dient im Entwurf das Maß der äußeren Längszonen des Innengerüstes, das als Maßstab für die Konstruktionshöhe des Innengerüstes bzw. des Tennenbodens verwendet wurde. Der Gedanke, gerade dieses Maß zu verwenden, spielt auf die in die Horizontale geklappten Bogenstellungen im Kreuzgang des Klosterplans an, die zumindest andeuten, dass in den im Plan eingezeichneten Strukturen auch mehr oder weniger versteckt Hinweise auf die Vertikalen Dimensionen verborgen liegen können. Im übertragenen Sinne wäre dann der Aufriss des Innengerüstes bei den inneren Querbünden jeweils in Längsrichtung nach außen bzw. bei den äußeren Querbünden nach innen geklappt. Um Missverständnisse zu vermeiden: diese Interpretation der Vertikalen ist keine sichere Rekonstruktion sondern reine Spekulation! Dennoch ergaben sich bei der Anwendung dieser Grundidee Bauproportionen, die weder statisch unlösbare Probleme bereiten würden, noch abwegig aussehen!

So ergibt der Entwurf von außen betrachtet ein tief herabgeführtes Dachwerk, das an den Schmalseiten riesige Vollwalme besitzt. Die Walme unterstützen dabei die Längsaussteifung des Traggerüstes und sind daher auch statisch von großem Vorteil. Die Gerüstaussteifung im Innern erfolgt durchweg durch flach geneigte, an beiden angeblattet ausgeführte Aussteifungshölzer („Bänder“), welche als „Langbänder“ durchaus die Gerüstebenen überschneiden können.

Auf Wunsch der Museumsleitung wurde in das Entwurfskonzept noch ein weiteres regionaltypisches Gerüstelement mit eingebaut. Dabei handelt es sich um eine Dachfirstständerkonstruktion, die typologisch zu den ältesten im oberschwäbischen Hausbau nachweisbaren Konstruktionselementen gehört und seit dem frühen 14.Jh. nachgewiesen ist, wie z.B. bei Biberach, Zeughausgasse 4, 1319 d, oder Pfullendorf, Museumsgasse 2 von 1358 d. Für die weitmaschige Konstruktion der Scheune bedeutet diese zusätzliche Komponente eine verbesserte Längsaussteifung des Hausgerüstes. Zugleich ermöglicht es die Ausführung des Dachwerks als Rofendach, das zimmermannstechnisch einfacher und damit auch schneller ausgeführt werden kann. Im Unterscheid zu den reinen Sparrendachwerken besitzen Rofendachwerke mit Querbünden den Vorteil, die dachhauttragenden Rofen zwischen den Querbünden mit einfachen Holznagelverbindungen an den Längsrähmen aufzuhängen. Der vorgeschlagenen, für eine schwergewichtige Hartdeckung ungeeigneten Dachkonstruktion trägt die Dachdeckung Rechnung. Hier empfiehlt sich eine Deckung aus Stroh oder Schilf, das als Rohstoff in nicht allzu großer Entfernung des Campus Galli vorkommt.

Der Entwurf der Scheune führt zu überraschenden Nebeneffekten: trotz der großen Baudimension werden nur verhältnismäßig wenig Bauhölzer benötigt, die in den Wäldern der Region um das Campus Galli auch beschafft werden können. Aufgrund der geringen Anzahl komplizierter Holzverbindungen sind sie auch leichter und damit schneller zu fertigen, was dem zeitlichen Aufwand des Vorhabens sehr entgegen kommt. Für eine Klosteranlage waren solche Aspekte zur Entstehungszeit sicher ebenfalls von großem Nutzen.

Das Produkt wird schon alleine wegen der Größe und Form des Dachwerks ein beeindruckendes Bauwerk, das eine begründbare Lösung der direkten baulichen Umsetzung der Scheune des karolingischen Klosterplans zur Diskussion anbietet (Abb. 11).